저자 : 김영하 / 문학동네

건너건너 아는 듯한 김영하 작가님

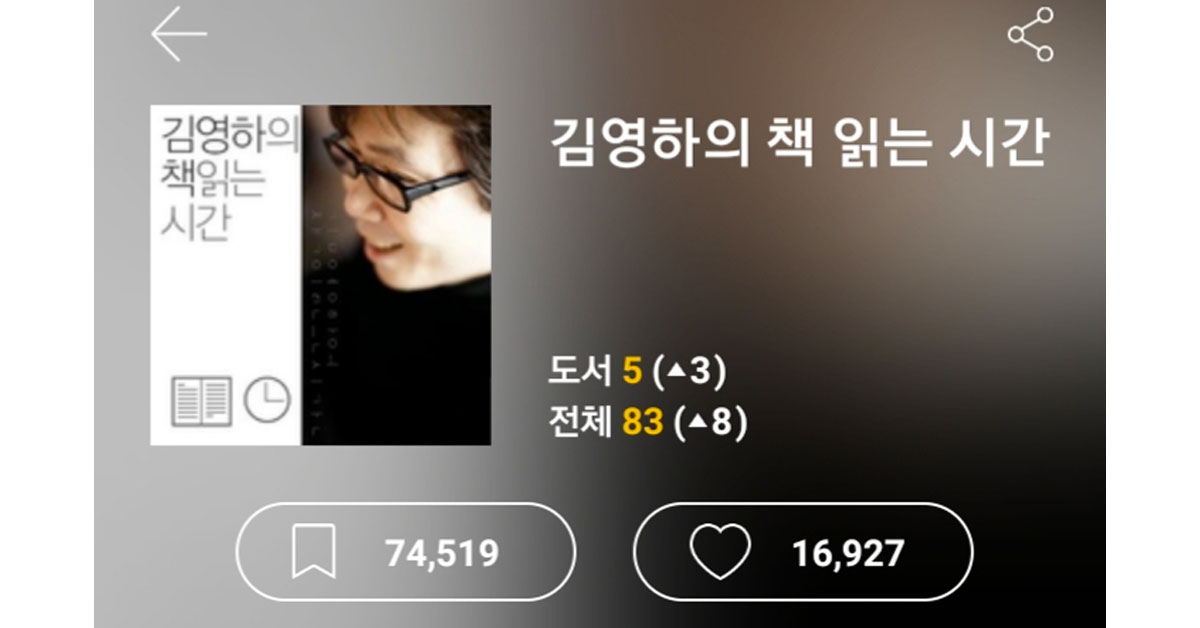

김영하 작가를 처음 알게 된 것은 지인이 팬이었기 때문이다. 선호하는 작가가 있기는 해도 팬이라고 할 만한 작가가 없었던 나로서는 별 느낌은 없었다. 몇 권의 책을 빌려줘서 읽어보면서 이런 느낌의 작가구나 나쁘지 않네 했었다. 그때가 2014년도 즈음으로 한창 ‘읽어드림’이라는 팟캐스트를 열심히 듣고 있을 때였다. 자주올라오는게 아니다보니, 비슷한 팟캐스트인 김영하의 책읽는 시간을 발견하게 되었다. 읽어드림 팟캐스트 진행자는 일반인인데, 이 팟캐스트는 작가라서 그런지, 읽어주는 책과 관련된 비하인드 스토리를 들을 수 있어서 좋았다. 그렇게 팟캐스트로 접하고, 앞 뒤 내용이 궁금해서 나중에 실제 읽은 책도 많고. 그리고 이번 신작인 ‘여행의 이유’에 쓰여있는 이야기 중 일부는 팟캐스트에서 했던 이야기들도 있었다. 책만큼 자세하지는 않아도 여행을 갔었다거나 세미나가 있었다거나 하는 일들. 그래서 마치 잘 알지는 못하지만 건너건너 아는 사람의 이야기를 읽는 기분이랄까.

여행의 이유 차례

추방과 멀미

상처를 몽땅 흡수한 물건들로부터 달아나기

오직 현재

여행하는 인간, 호모 비아토르

알아두면 쓸데없는 신비한 여행

그림자를 판 사나이

아폴로 8호에서 보내온 사진

노바디의 여행

여행으로 돌아가다

위 9가지 이야기로 구성되어 있다. 책 표지에 ‘김영하 산문’이라고 써있고, 두껍지 않은 책이고, 한 가지 이야기에도 여러가지 이야기가 있어서 짧은 일기장을 엿보는 느낌이 들기도 한다. 솔직히 작년부터 나는 내가 글을 속도내서 읽지 못하고, 읽고 나서도 문맥을 정확하게 이해했다고 자신하지 못한다고 느끼기 때문에 그런 나에게 딱 알맞은 책이라는 생각이 들었다. 솔직히 처음엔 30대가 되서 그런걸까 싶었다. 혹은 디지털 세상에 너무 푹 빠져있어서 그런걸까 싶기도 했었고. 블로그나 웹사이트 글은 길어도 긴 줄 잘 모르겠고, 이상하다는 느낌을 받지 못했다. 그런데 활자로 된 긴 글은 여전히 적응을 못하고 있다. 특히 책이 왜 이렇게 안읽히는지 모르겠다. 단기기억상실증이라고 걸린 것 같고. 폰을 놓지 못하고 24시간 365일 붙어있어서 그런 건가 싶고, 모바일게임이랑 카카오페이지의 폐해인가 싶기도 하다. 여전히 나는 별 하는 일 없이 바쁜데 거기에 또 심심한 느낌이라는 건 매우 공감가는 말이 되었다. 스마트폰의 부작용일까.

책 이야기

첫 번째 에피소드인 ‘추방과 멀미’는 한달 살기를 떠났는데, 비자를 준비하지 않아서 중국에 입국하는 그날 바로 추방 당하고 들어온 이야기다. 나도 비자가 필요하다는 사실을 몰랐으면 저 상황에 처했을 뻔 했던 적이 있어서 그때 생각도 났다. 저렇게 극단적인 경험은 작가라서 그런걸까 싶은 생각도 있었지만. 내가 비자를 준비할 수 있었던 것은 어떤 한 분이 여행 일정과 루트, 준비물까지 너무 잘 정리해줘서 비자가 필요하다는 사실을 알았기 때문이었다. 나는 해외 출발 항공권이 저렴하다고 해서 중국에서 출발하는 미국 항공권(여름휴가용)을 끊는 바람에 그 전에 중국에는 꼭 들러야 하는 거라 비자가 필요한지 어쩐지 생각도 못했던 거였고. 지금 생각하면 사서 고생하는 걸 좋아했나보다. 그래서 작가님은 추방 후에 어떻게 됐냐면.. 생각보다 기분이 나쁘지 않았다고 했고, 중국으로 다시 가지 않았다. 아내가 왜 당신을 추방한 나라에 다시 가냐고, 두문분출하면 중국이나 한국이나 똑같다고 해서, 정말 나가지 않고 집에서 집필활동을 했다고 한다. 심지어 잘 써졌었다고. 그리고 멀미 이야기가 시작되는데 오히려 이 부분이 훨씬 흥미진진. 해외여행이 자유롭지 않은 시절에 중국을 방문하고, 안기부 직원이 나오고 수배를 당하고. 우연이 겹쳐서 작가가 될 수 있었다는 이야기가 들어 있는데, 마치 소설 속의 세상으로 보이는데 같은 세대를 살고 있는 사람이 겪었던 일이라는게 신기했다.

다섯 번째 에피소드인 ‘알아두면 쓸데없는 신비한 여행’은 TV로도 방영한 알쓸신잡의 이야기였다. 그 프로를 재밌게 본 나로서는 메이킹 필름 같기도 해서 반가웠다. 아저씨들 떠드는 얘기였을 뿐인데 주제가 다양해서 그랬는지 방송국에서 사실관계확인해서 편집을 잘해줘서 그런지 너무 재밌었다. 원래 내가 선호하는 프로가 예능보다는 다큐멘터리여서 그랬을지도 모르겠고. 그 화면 안에 있는 사람들은 당연히 영상으로 편집되지 않은 날 것의 여행을 경험했을 거라고 생각했는데 오히려 팀을 나눠서 각자의 여행을 하다보니 같은 지역을 다녀왔어도 모든 것을 경험하는 것은 편집본을 보는 시청자가 된다. 김영하 작가는 “수십 명이 프로그램에 관여하지만 이 여행의 전부를 경험한 사람은 아무도 없다.”고 했다. 생각해보면, 저녁식사 자리에 앉아서 서로의 여행이야기를 듣는 게 대부분인데, 시청자는 그때마다 실제 여행 과정을 화면으로 보지만, 그들은 그 자리에서 듣는게 전부일 테니까 서로 느끼는게 분명 다를텐데. 같은 여행 다른 느낌이 이런 걸까. 여행을 떠났으나 모두가 1인칭의 시점이고, 3인칭의 시점을 보는 사람 또한 전부를 여행한 것은 아니라는 아이러니한 프로. 분명 재밌었는데, 시즌 2부터는 어쩌다보니 안보게 되었다. 코로나(Covid-19)때분에 매우 한가해진 3월을 이용해 봐야겠다.

여덟번째 에피소드인 ‘노바디의 여행’에서는 동양인의 스테레오 타입의 정체성을 부여 받은 작가의 유럽여행이 나온다. 누군가에게 특별한 존재가 아니라 국적, 성별, 피부색, 나이에 따른 스테레오타입이 정체성을 대체한다고, 여행자는 자신이 어떻게 생각하든 상관없이 아무것도 아닌자 ‘노바디’가 된다고. 나는 1년에 한 두번은 국내든 해외든, 혼자든 같이든 떠나긴 하는데, 여행을 좋아하냐고 물어보면 머뭇거리다가 아니라고 대답한다. 나를 아는 사람들은 자주 여행가지 않냐고 그 정도면 좋아하는거라고 해서, 그런가 하고 웃으며 넘기지만. 다시 생각해봐도 즉흥적으로 떠나는 걸 어려워하지 않을 뿐 나는 아무래도 집순이가 맞는 것 같다. 물론 나에게 주어진 일이 많을 때 그 일상의 책임감이나 당연함에서 벗어나고 싶을때가 있긴 하다. 그건 여행일 수도 있지만, 그냥 내가 이방인이 될 수 있는 공간에 가는 걸로 충분히 해결이 되기 때문에 아는 사람이 없는 모임에 나가기도 했었다. 그때는 주로 보드 동호회 였지만, 신기하게도 운영진을 제외하면 그 모임에 나왔던 사람들은 실제 스키장에서 본 적은 없다. 그래서 나에게 중요한 사람이 아니고, 상대도 나에게 중요한 사람이 아니니까. 서로가 노바디가 되는 경험. 지금이야 폰 번호 하나만 있으면 온갖계정에 연동이 되지만, 그때는 아직 피처폰 시절이라 그렇지도 않았었고. 기술의 발전이 오히려 피로도를 높히는 것 같다는 생각이 최근들어 많이 든다.